Explication de la terminologie de la chaudière (partie 7)

Explication de la terminologie de la chaudière (partie 7)

61. Blackness (noirceur)

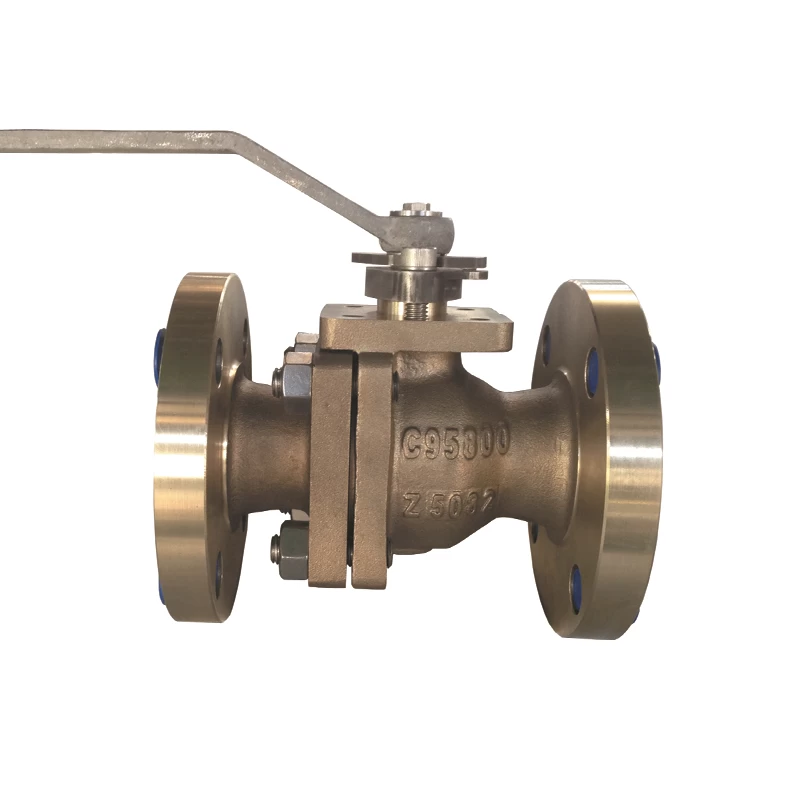

Le rapport d'un objet "S de la puissance radiative réelle à celle d'un corps noir absolu (communément appelé corps noir) à la même température est également connu sous le nom d'émissivité. Il reflète à quel point la surface de l'objet" s s'approche d'un corps noir en termes de capacité de rayonnement et est un paramètre crucial dans le transfert de chaleur à rayonnement thermique. Par exemple, dans des applications à haute température, telles que celles impliquant un Vanne de porte forgée 1/2 "" 1500 lbLa compréhension de la noirceur est essentielle pour évaluer la dissipation de la chaleur et l'efficacité.

62. Inspection infrarouge (inspection infrarouge)

L'inspection infrarouge est une technique d'essai non destructive qui détecte la température de surface ou la distribution de température d'un composant en mesurant le rayonnement infrarouge, déterminant ainsi son état de fonctionnement ou la présence de défauts internes. Le rayonnement infrarouge est un type d'onde électromagnétique. Toutes les surfaces des composants émettent un rayonnement infrarouge et sa puissance est proportionnelle à la quatrième puissance de la température.

63. Corps noir absolu

Un matériau avec un coefficient d'absorption de 1.

64. La quatrième loi de rayonnement

La puissance radiative d'un corps noir absolu est proportionnelle à la quatrième puissance de sa température absolue.

65. Circulation de la chaudière (circulation de la chaudière)

La circulation de la chaudière fait référence à l'écoulement des mélanges d'eau et d'eau à vapeur dans les murs refroidis par eau du four. Une fois que l'eau d'alimentation est entrée dans le tambour de vapeur via l'économiseur, il est distribué aux murs refroidis par eau à travers les arrivants et les en-têtes. La chaleur des murs refroidies par eau génère de la vapeur, formant un mélange à eau à vapeur qui revient au tambour de vapeur. Après avoir séparé la vapeur, l'eau restante circule dans les murs refroidis par eau via des arrivages et des en-têtes. Une mauvaise circulation de l'eau peut entraîner une surchauffe et une rupture du tube, ce qui rend la circulation appropriée essentielle pour la fiabilité de la chaudière.

66. Vaxe de circulation

La vitesse de l'eau saturée dans un tube, calculée sur la base de la zone transversale du tube et du débit de fluide de travail. Dans les chaudières en circulation naturelle, la vitesse de circulation est influencée par la pression.

67. débit massique

Le débit de fluide de travail par unité de section transversale d'un tube, mesuré en kg / (m² · s). Pour les conditions de pression sous-critique, le débit massique minimum admissible doit être déterminé en fonction de la charge thermique pour éviter la détérioration du transfert de chaleur.

68. Ratio de circulation

Le rapport de l'eau circulante entrant dans la colonne montante à la sortie de vapeur à sa sortie. Dans les chaudières à pression moyenne et élevée, le rapport de circulation doit être suffisamment important pour prévenir l'accumulation de sel sur les murs refroidis par eau. Sous pression sous-critique, le rapport de circulation minimum est limité pour éviter l'ébullition du film. Le rapport de circulation dépend de la structure du système et de l'intensité d'absorption de chaleur des tubes de colonne montante. Initialement, à mesure que la charge thermique augmente, la vitesse de circulation et le rapport de circulation augmentent, présentant un effet auto-compensant. Cependant, au-delà d'un certain point, une augmentation de la charge de chaleur supplémentaire entraîne une augmentation plus lente ou pas de la vitesse de circulation, ce qui fait stagner le rapport de circulation. Si la charge thermique continue d'augmenter, le rapport de circulation peut diminuer, atteignant un seuil connu sous le nom de rapport de circulation limite.

69. vapeur (vapeur)

Une substance gazeuse formée par la vaporisation de l'eau ou la sublimation de la glace.

70. État saturé

Lorsqu'une quantité spécifique d'eau est placée dans un récipient scellé et résistant à la pression et que tout l'air à l'intérieur est évacué, les molécules d'eau s'échappent de la phase liquide dans la phase gazeuse. Au fil du temps, la vapeur d'eau remplit l'espace au-dessus du liquide. À une température donnée, la pression de vapeur se stabilise à une valeur spécifique, atteignant un équilibre dynamique où le taux de molécules quittant la surface de l'eau est égal au taux de retour des molécules. À ce stade, le système est dans un état saturé, avec les phases liquides et vapeur connues sous le nom d'eau saturée et de vapeur saturée, respectivement. La pression de la vapeur saturée est appelée pression de saturation et la température correspondante est la température de saturation. Il existe une relation fixe entre la pression de saturation et la température de saturation.

86 512 68781993

86 512 68781993